漫画の神様とその哲学

言わずと知れた「漫画の神様」。

1928年11月3日、大阪府豊中市に生まれ、開放的な家庭に育ち、漫画とアニメーションに親しみ、機智に富んだ想像力豊かな少年であったそう。

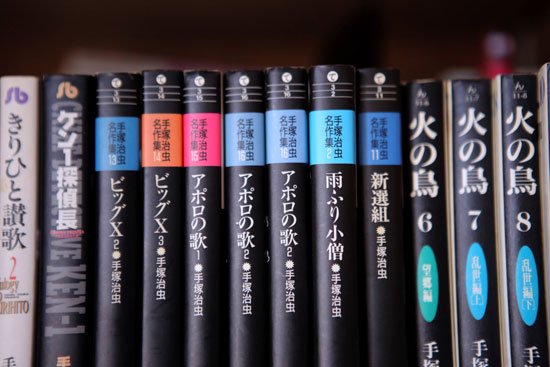

最初の漫画を書いたのは8歳の頃、それから60年の生涯のうちに15万枚以上の原稿を描いたと言われています。

2018年に生誕90周年を迎えながらも決して古びることなく、今もなお読み継がれ数多くの影響を与えている理由は、氏の描く哲学が時を超えて人々の心へ響いているからではないでしょうか。

氏の漫画の中には「反差別」「反暴力」そして、「生命の尊厳」や「生きるということの価値」などの「いのちへの問題提起」が随所に散りばめられています。

1928年11月3日、大阪府豊中市に生まれ、開放的な家庭に育ち、漫画とアニメーションに親しみ、機智に富んだ想像力豊かな少年であったそう。

最初の漫画を書いたのは8歳の頃、それから60年の生涯のうちに15万枚以上の原稿を描いたと言われています。

ぼくは、人間もほかの生物も、生命の存在ということについてはまったく平等だ、と言いたいだけなのである。

(『ガラスの地球を救え』より)

2018年に生誕90周年を迎えながらも決して古びることなく、今もなお読み継がれ数多くの影響を与えている理由は、氏の描く哲学が時を超えて人々の心へ響いているからではないでしょうか。

氏の漫画の中には「反差別」「反暴力」そして、「生命の尊厳」や「生きるということの価値」などの「いのちへの問題提起」が随所に散りばめられています。

星と虫と、人の目から見つめた「いのち」

その哲学・人生観は氏が命を扱う医者であったこと、天文学や昆虫などに親しみ多様な視点を持ったこと、そして壮絶な戦争体験によって培われたものと言われています。

氏が9歳の頃に日中戦争、11歳で第2次世界大戦が勃発。

兵隊として戦地で戦ったわけではありませんが、中学の頃に学徒動員で工場へ働きに動員されていた時に空襲に遭いながらも九死に一生を得たそうです。

氏が9歳の頃に日中戦争、11歳で第2次世界大戦が勃発。

兵隊として戦地で戦ったわけではありませんが、中学の頃に学徒動員で工場へ働きに動員されていた時に空襲に遭いながらも九死に一生を得たそうです。

戦争が終わった日に、「パッ」一斉に街の電灯がついて、思わず声を上げてバンザイをして涙を流したんです。

本当に嬉しかった、これは事実であります。

それが、その感動が、おそらく誰もが受けたと思うんですが、それが風化してしまって、また政府がきな臭い方向に向かおうとしている。

子どもたちのために、当然おとながそれを阻止しなければならないと同時に、子どもたち自身がそれを拒否するような人間にはぐくんでやらなければならないと思うのです。

それはどうゆうことでと申しますと、生きるということの喜びと、生きるということの大切さ、これを教えることではないかと思うのです。

人間だけではなく生命あるものすべてを救うために戦争だけは拒絶する、という心。

これを小さい時から子供たちに植えつける、子供の文化はそのうえに成り立つものでなければならない。

けっして反戦だとか、あるいは平和だとか、お題目のように並べているだけでは子どもはついてこないと思う。

率先して、命の大切さから教え説くということが大事ではないかと思うんです。

(手塚治虫「戦争体験は伝えていかなければならない」より ー 実際の音声はこちら)

すべての生命への深い愛情

しかし、氏はそんな体験の中で人間に絶望するのではなくあくまで人間を、生命を信じ愛を持って追求しました。

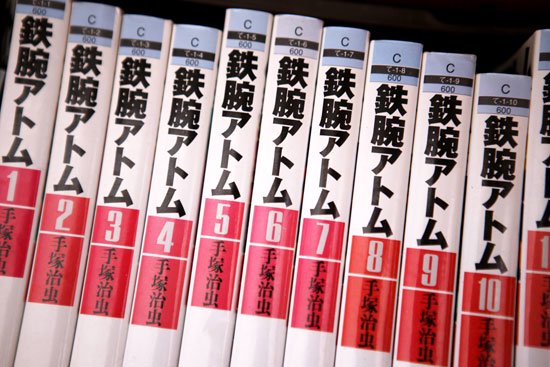

「鉄腕アトム」では、人間の何倍もの力を持つアトムがいつも人間を守るために戦うのに、問題があるとすぐ「ロボットなんかやっぱり信用できない」と「ロボットだから」という理由で、行いを見ずに差別されてしまいます。

しかしアトムはどんなに差別されようと、対立せず手を差し伸べることでロボットへの偏見を解いていきます。

「鉄腕アトム」では、人間の何倍もの力を持つアトムがいつも人間を守るために戦うのに、問題があるとすぐ「ロボットなんかやっぱり信用できない」と「ロボットだから」という理由で、行いを見ずに差別されてしまいます。

しかしアトムはどんなに差別されようと、対立せず手を差し伸べることでロボットへの偏見を解いていきます。

むごい現実を見据えつつ、それでもなお、いかに不動に見える現実も、何とか変えていく力が人間にはあるのだ。

(『ガラスの地球を救え』より)

(人間は)残忍でウソツキで、嫉妬深く、他人を信用せず、浮気者で派手好きで、同じ仲間なのに虐殺し合う──醜い動物です。

しかし、それでもなお、やはり、ぼくは人間がいとおしい。

生きる物すべてがいとおしい。

(『ガラスの地球を救え』より)

哲学と、小さいふ。

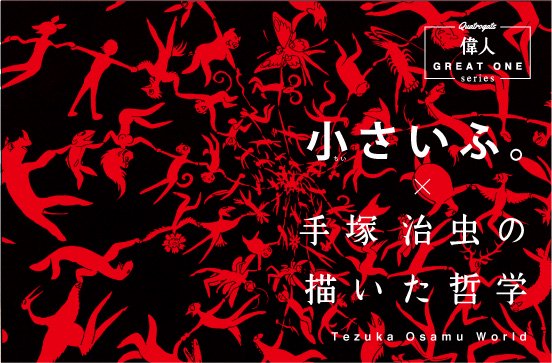

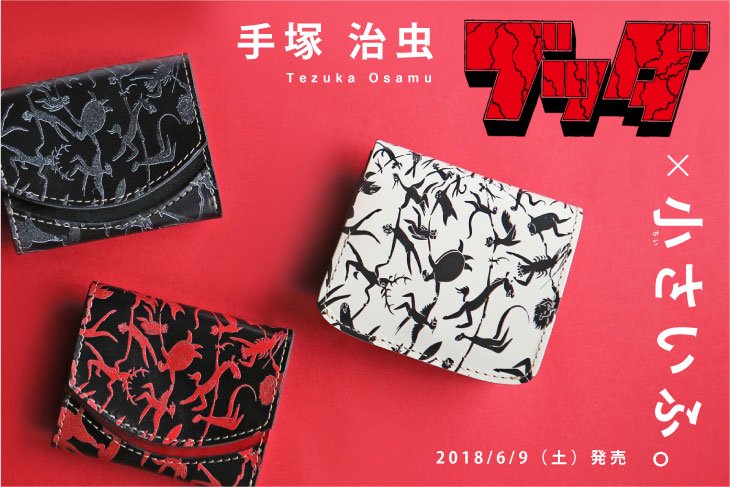

そんな「手塚治虫の描いた哲学」とコラボした小さいふ。

第一弾は仏教の始祖であるブッダこと、ゴータマ・シッダールタの人生を描いた名作「ブッダ」より印象的な「すべての生命はつながっている」ということに気づき悟りを開いたシーンを大胆に配した小さいふ。

小さいふ一番人気のペケーニョと、小さすぎない小さいふコンチャの2デザイン。

各3カラーにて2018年6月9日に発売です。

毎日を

あなたと共に生きるものだから。

偉人の哲学を

ポケットに入れて。

第一弾は仏教の始祖であるブッダこと、ゴータマ・シッダールタの人生を描いた名作「ブッダ」より印象的な「すべての生命はつながっている」ということに気づき悟りを開いたシーンを大胆に配した小さいふ。

小さいふ一番人気のペケーニョと、小さすぎない小さいふコンチャの2デザイン。

各3カラーにて2018年6月9日に発売です。

毎日を

あなたと共に生きるものだから。

偉人の哲学を

ポケットに入れて。

(C)手塚プロダクション

カードケース

カードケース アクセサリー

アクセサリー